四季耕读

“春天到,犁头闹”,一粒种子,半藏泥土,半望星河,在春光里叩响了本学期春分主题的四季耕读课堂。3月22日,43名未来学子踏上一场“穿越时空”的劳动教育之旅——从解码非遗《春牛图》的农耕密码,到探访搭载神舟飞船的太空稻种,在泥土芬芳与科技星光的交织中,领会“向下扎根、向上生长”的成长哲学,体验了一堂大时空跨度的劳动思政课。

春牛图里破译“农耕密码”

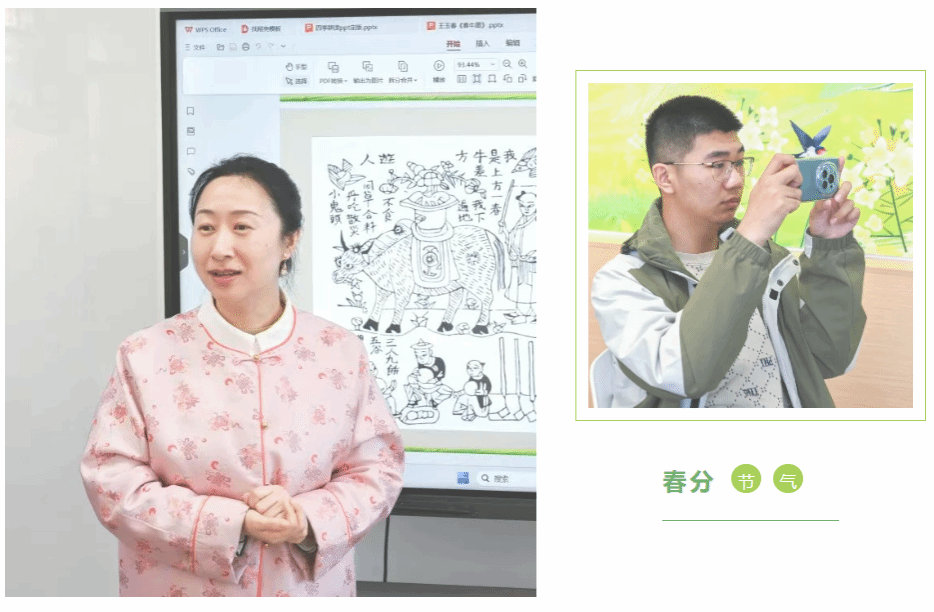

“昼夜平分,南雁北归。人们在这一天会竖鸡蛋、吃春菜……”春分课堂的帷幕,在刘姝瑾老师对物候和风俗的趣味解读中拉开。

人文学院王玉春老师以一张非遗《春牛图》为引,带领同学们破译农耕文明的“气象暗语”:“春牛图不仅是一幅吉祥年画,更是古人农耕版的气象APP。”牧童(芒神)的鞭长、春牛的毛色、田垄的走向……每一处细节都暗含先民们“观天象、测农时”的玄机。同学们细致观察一幅幅古老画卷,解码传统艺术、气象物候与农耕生产的之间的“神秘算法”,感悟敬畏自然、顺势而为的生态智慧。

一粒稻种感受“星际穿越”

理论课程结束后,未来学院师生驱车两小时前往大连市特种粮研究中心开展实践研学。在现场,国家科技进步奖获得者、国家级星火计划带头人、全国先进工作者称号、研究中心首席专家谢辉教授从区域农时规律解析到航天育种原理阐释,为同学们带来了一场贯通传统农耕智慧与现代生物技术的沉浸式课堂。

仲春初四日,春色正中分

“我们不仅要把饭碗端在自己手里,还要在里面装满好饭、好粮。”谢辉带领同学们走进种子博物馆,详细了解各类种子标本背后的科研故事。在“连粳4号”的展品前,谢辉指着这份镇馆之宝,讲述了它不同寻常的培育历程:稻种经神舟七号搭载,在太空失重、强辐射等极端环境诱导下,变异突破。最终培育出的新稻种糖分降低35%、钙硒含量分别提升90%和45.8%。“目前‘连粳4号’已经进行了推广种植,比普通水稻平均亩增收超600元。” 谢辉的介绍引起了同学们接连的惊叹。

博物馆里的硕大的太空南瓜标本成为了本次研学的“教科书级彩蛋”。同学们纷纷驻足拍照,人手留存一份“打卡照”。“感觉高中生物课本里的插图瞬间就在我眼前‘活了’!”参加“四季耕读”课程的高天宇惊喜地说。

谢辉向同学们介绍太空南瓜标本

步入科研荣誉室,当布帘揭开谢辉荣获国家科技进步奖、全国先进工作者等荣誉受到三代国家领导人接见的照片时,现场响起热烈掌声。珍贵的照片记录下了谢辉教授作为农学人,几十年含辛茹苦耕耘科技的付出和奉献。为表达敬意,学生代表向谢老敬赠手绘春耕图,未来书院副院长孙智妍为其颁发“耕读导师”聘书、赠送书院纪念盘。当谢辉亲手接过画作,这位老专家亲切地感叹道:“画牛好!寓意好!我们种地的就喜欢牛!”

临别之际,谢辉以四十余年科研经历寄语未来青年:“水滴石穿,不是力量大而是功夫深,我搞的农业这个东西,得把农民增收的文章写在大地里,将来无论做什么,都要把你的一双脚踩在地上,要有弯下腰,流大汗的精神,再用这种精神去搞科技、搞AI、搞航天,人生就会大放异彩!”质朴的话语是这位劳模研究员从黑土地收获到的科研智慧,也是一位年近七旬的老人从银汉天中摸索出的人生经验。

神秘盲盒实践“种育未来”

返程时,未来学子收到了神秘的“作业盲盒”——谢辉特意准备的未知具体品种的水稻种子。“不教种植要领,自己研究吧。”这位学识丰富的农业研究员最后留下了这道硬核 “操作题”。智创2301班的徐祚同学非常喜欢这份礼物:“我是个种植爱好者。很开心这次能有机会了解到太空育种作物的生长和培育。虽然不知道这次收到的种子是哪一种水稻,但我准备亲身体验,‘开垦’一片迷你‘试验田’。”孙智妍表示:“从播种未知到亲手收获,正印证了‘向下扎根积蓄力量,向上生长追寻光芒’的青年成长历程。这是一次 ‘实践出真知’的体验,更是一轮科研思维与人生哲学的双重学习过程。我们很期待同学们最终的收获。”

一幅画联结古今、一粒种穿越天地,正是未来书院劳动教育选修课“四季耕读”的魅力。它以中华传统节日、二十四节气为时序坐标,将民间风俗、农时农事融入劳动教育,让学生深刻感受劳动人民在漫长的农耕文明中孕育出的无穷智慧和创造力,促动学生以劳增智、以劳树德、以劳育美。

此刻,从黄海吹来的春风,已将这趟春分之旅铺展成一幅 “三链融合”的育人图谱:从《春牛图》的节气密码到“连粳4号”的基因密码,串起了古今农脉的“文化链”;从了解一颗“太空种子”到培育一个“生命成果”,串起了知行合一的“情感链”;将“藏粮于技”的国家战略转化为可感可知的行动,串起了劳动育人的“思政链”。

当耕读精神走进智能时代,数据试验田里的年轻一辈也会读懂一粒种子从“九霄揽月”到“五谷丰登”的岁月史诗,在科技的煦养下长成拔节的青禾,书写新征程上的“禾下乘凉梦”。这既是落实乡村振兴战略的生动实践,更是培养“知农爱农、强农兴农”的未来科技领军者的创新探索——让握得住锄头的手,同样擎得起锻造新优势的重任。

编辑:汪梓逸