谷雨寻文脉:解码文字与海洋的文明交响

谷雨润万物,耕读正当时。4月20日,未来书院“四季耕读” 特色育人课“谷雨探字源 仓颉启文明”单元如期开展。30余名师生通过文化溯源、艺术研习、非遗体验,走进文字起源与海洋文明的对话现场,完成了一场跨越时空的文明传承实践。

从物候到文字溯源谷雨文化

“仓颉观鸟兽足迹、察山川脉络,才有了‘依类象形’的文字”。人文学院副教授王玉春以仓颉造字传说为引,将谷雨"萍始生、鸣鸠拂羽、戴胜降桑"的物候特征与汉字"依类象形"的造字逻辑相贯通。二十四节气作为“时间的文字”,既是农耕文明的产物,更是中华文明“天人合一”哲学的具象化表达。通过解读“天雨粟,鬼夜哭”的文字诞生传说,王玉春指出二十四节气是农耕文明的智慧结晶,凝结了古人自然观察、生产实践的宝贵经验,引导同学们理解谷雨文化的丰富文化底蕴。

六千年守正创新成就贝雕技艺

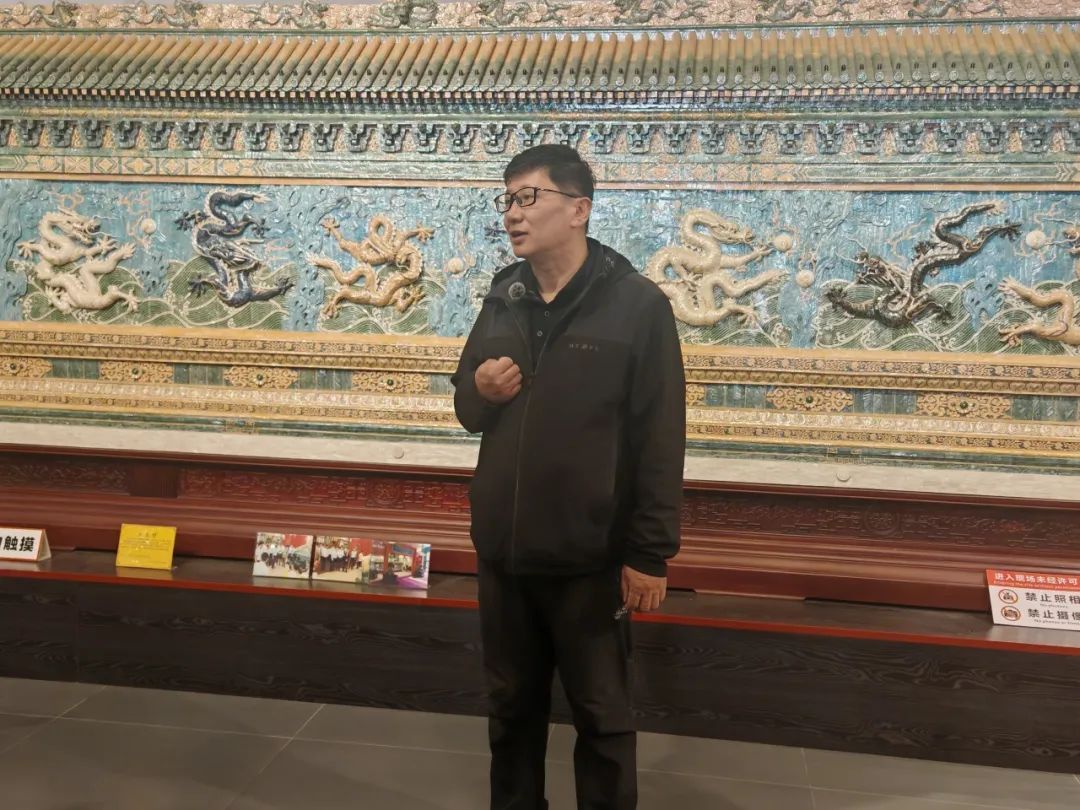

午后,同学们走进金阿山艺术馆,在这个流光溢彩的文明课堂里,系统了解贝雕技艺发展脉络。站在镇馆之宝《九龙壁》前,中国工艺美术大师、正高级工艺美术师、辽宁工匠、大连市高层次领军人才、大连市手工艺术家协会会长、大连市民协副主席金吉向师生们介绍了贝雕技艺6000余年的发展史。

金吉表示,在新石器时代,先民们加工贝壳作为祭祀礼器;明清时期的匠人们又利用贝壳创造出精美的螺钿漆器;到了现代,大连贝雕以海鲜壳为媒、化平凡为神奇创新了工艺。在金吉的带领下,同学们先后欣赏了多幅贝雕艺术作品:在《百鸟争艳》的翎羽细节里,同学们惊叹于常见的鲍鱼贝壳竟然被打磨得栩栩如生、薄如蝉翼;在《群仙祝寿》的衣袂褶皱中,同学们跟随金吉了解贝雕从选壳制模到雕刻拼接最后完成赋彩的复杂工。“贝雕是海的馈赠,更是人的创造。”金吉的讲解串联起历史脉络与技艺匠心,让同学们触摸到非遗技艺“活态传承”的密码——传统不是凝固的标本,而是随时代不断丰富发展的生命体。

非遗工坊实践演绎传承接力

在第三届亚太地区手工艺术大师,第四届中国工艺美术大师、首届辽宁大工匠、高级工艺美术师、享受国务院特殊津贴专家、中国工艺美术研究所所长金阿山指导下,学生们分组体验贝雕制作。

户外工作坊内,十几张木桌上,镊子与贝壳的轻微碰撞声此起彼伏。经过样式设计、贝壳挑选、打磨刷胶、粘接上漆等工序,20余件有创意、有心意的贝雕作品逐渐成型。在创作的间隙,金老师逐一观看同学们的作品。他眼底流淌的慈爱与笑意,是对贝雕这一古老技艺得以传承的欣慰,更是对其在新时代焕发新生的感慨。就像未来2405班韩璐同学的课程感悟中所写:“或许最初的文字,也像这样带着自然的粗粝,经过无数双手的打磨,才成为照亮文明的光。”

活动现场,学院党委副书记、副院长,未来书院副院长孙智妍为金阿山、金吉颁发"耕读导师"聘书,搭建耕读文化长效传承的平台。

作为“四季耕读”系列课程的重要节点,本次谷雨课堂延续了“文化链—情感链—思政链”的育人逻辑:从仓颉造字到贝雕技艺,从理论解码到动手创作,从非遗传承到实践创新,同学们在文化自信中筑牢“以技载道”的时代担当。 正如《四季耕读》课程组负责教师刘姝瑾所说:“当同学们的手既触摸过贝壳的自然纹路,也塑造过文字的现代形态,就真正理解了文明传承的本质——不是博物馆里的凝视,而是让古老智慧在当代实践中重新流动。”

未来书院将继续以 “四季耕读”等特色育人课程为载体,不断深化探索二十四节气等传统文化创造性转化的教育路径。未来书院正以“耕读”为笔,在智能时代书写文化传承的新篇章。当年轻学子带着泥土的厚重、海洋的浩瀚与文字的温度踏上征途,他们终将成为赓续中华文明的传承者、创新者,让千年文脉在时代浪潮中奔涌向前。

编辑:汪梓逸