在大连理工大学2024年度“五四”评选中,未来技术学院团委斩获大连理工大学先进团委集体综合奖、组织建设优秀奖、宣传思想优秀奖以及校园文化建设优秀奖三项集体单项奖。

过去一年来,未来技术学院(人工智能学院)团委对标对表上级党团组织决策部署,贯彻落实校团委和学院党委各项要求,围绕书院学院协同模式下二级团组织工作定位,面对新形式、新要求,筑牢基础、凝聚青年、探索优势、开拓未来。

一、组织凝“新”,淬炼青春星火:筑牢组织建设,推进制度革新

学院目前现有本科生团员青年643名,团支部25个,成立一年,数量翻倍,学院实现在筑牢组织建设基础之上激活内生动力,从“规范化覆盖”到“先锋型引领”。

1.多方联动,在筑牢书院学院协同育人方面下实功夫

在学院“三位一体”领军人才培养模式下,筑牢基础建设:制定发布12项文件;在团支部内建立5类小组,项目制推进支部建设。推进制度革新:作为主校区第一家实体书院,建立契合书院特点、融合学院优势的骨干队伍,四轮驱动多面发力;优化交叉赋能的团建指导员队伍,全体交叉学科学生全员参与。

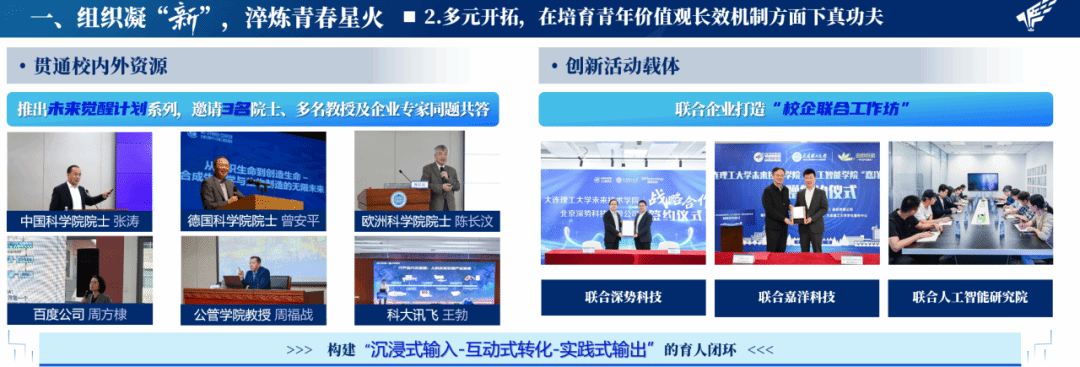

2.多元开拓,在培育青年价值观长效机制方面下真功夫

在学院 “5433党建+育人”工作框架下,构建“跨学科、跨场域”教育赋能体系。打破学科边界,将团课融入红色纪念馆、政务大厅等实景场域;贯通校内外资源,邀请多名院士及企业专家同题共答;创新活动载体,构建“沉浸-互动-实践”的育人闭环。

3.多维驱动,在强化组织“三力一度”建设方面下硬功夫

实施“三维攻坚”行动。强基赋能,分层打造“领膺班”“青膺班”基层分团校,配置“AI+”成长菜单,覆盖青年280人;精准服务,面前全体团支部开展“赋能计划”专项行动,导师参与率100%、团员参与率100%。数智协同,开发动态监测系统。规范召开团代会、学代会,收集提案61件并截至目前落实超50%。

二、思想铸“新”,汇聚青春强音:引领思想航向,提升宣传效能

当前00后学生获取各类信息内容的途径广、内容杂,大部分的时间都在与网络为伴。学院以探索新方法为核心,用青年喜闻乐见的内容重构思政引领传播的生态,让“单向输出”到“双向破圈”。

1.在组织形式上破圈,打通班团建设的最后一公里

以“培根铸魂”为核心,创新构建“觉醒-领膺”双轨学习体系。

打造“未来觉醒计划”,联合学院党委开展新生入党启蒙教育,结合关键节点,推出7项特色理论学习活动,组织30余期成长沙龙。

开展“未来领膺计划”,开展自助式理论学习,25个团支部全年开展特色理论学习50余场。组建“AI未来”宣讲团,党员全体下沉团组织。

2.在阵地建设上破圈,力争点亮手机屏幕的一束光

以“强基固本”为目标,构建“1+3+N”融媒体传播矩阵。

力争每天发文一篇、青年影响一片:全年发文363篇、视频71个、新闻110篇,开辟20个特色专栏,总阅读量3 9.7万次,11篇推文入选二级团组织优秀原创内容位列第一;力争人人能发声、人人会发声:开展摄影、设计等技能培训覆盖500余人次,形成“全员皆媒”工作格局。规范化的投稿录用制度和部门联动机制,实现优质内容多渠道传播。

3.在传播内容中破圈,抢占青年注意力最后一分钟

以“育人联动”为生态,通过建立“三大计划”宣传主线,开展“青春榜样计划”,推出《未来青年说》系列作品,生动刻画5名青年典型和1个团队在科研、艺术等

领域的成长故事,收获超2万次浏览与600次点赞;开展“云端赋能计划”,以多样形式动态播报资源“上新”,精准匹配需求;开展“IP活化计划”,以原创IP为主视角,采编迎新日记、导师互动等200余个生活化场景,用青年话语体系传递宣传温度。

三、文化谱“新”,激扬青春动能:构建多元生态,打造品牌矩阵

学院不断尝试在信息化高速发展的时代,青年学生手机不离手、外卖天天有的现象下,致力让文化演出有吸引力,让体育活动有参与度实现从“活动流量”到“价值留量”,以“成人、成长、成才”为育人目标,形成3智3地5育5融文化特色。

1.品牌引领,构建未来特色的文化形象矩阵

文化形象立体化,设计“未小来”学院IP,制作系列文化标识20项,开发表情包、文创周边等衍生品数十款;

活动场景沉浸化,依托“能力超市”平台,形成了“平台上架+自主选择+多维赋能”的青年成长新范式。

2.场景融合:构建文体多元协同育人平台

书院生活温暖化,策划“中秋茶话会”“冬至沙龙”等书院暖心活动20场;推出“四季耕读”传统文化课程,融合古琴、茶道等非遗体验;

社团发展特色化,根据学生兴趣爱好成立书院俱乐部22个,全年举办活动150场。所指导校级社团智连星宇学社积极与企业联动,获实践二等奖。

3.项目驱动:构建全周期项目成长体系

文体赛事项目化,结合领军人才培养目标,以项目式学习模式推进文化活动赋能学生成长。

峰岚杯项目,青年参演150人、导师参与20余人,获云霓组冠军。129长跑项目,导师带领每日早训,梯队式进阶培养,形成“无体育不未来”体育氛围,最终收获该

项目冠军,此外还有冬季阳光长跑获B组冠军、“校庆杯”乒乓球赛冠军、阳光杯悦动杯冠军、女子五人制足球赛冠军、运动会C组团体亚军等。

育人内涵系统化,围绕关键节点,开展“体育文化节”“春日露营”等特色育人新载体;围绕青年需求,开展 “未来有约”等轻量化活动。实行积分制过程评价方

案,引导学生明晰成长目标、优化成长路径、提升能力素养。

四、实践润“新”,滋养青春觉醒:强化领膺担当,夯实育人实效

学院不断开拓新领域,用“AI+”行动回答如何让青年学生实现,从“小我”到“大我”的思想转变,强化“专业+实践”融合,实现从“需求响应”到“价值创造”

1.构建志愿矩阵,“AI+”激活服务动能

立足人工智能学科特点,组建六大特色志愿服务队。累计吸引2077人次参与,服务时长5762小时,人均参与2.7次。

2.深耕实践特色,“AI+”助推硬核实力

发挥人工智能学科优势,构建“AI+”实践育人格局;

联合交叉学科学院,寒暑假组建“人工智能前沿企业行专项实践队”,联合全校各省市招生组,近一半学生组建45支母校行宣讲团奔赴全国重点中学,联合交叉学科

学生,组建“领膺”科技逐梦实践团,前往云南、山东,针对当地数字化短板和发展瓶颈,提出“AI+”精准服务方案。

3.锚定长效育人,构建全链闭环实践育人体系

将实践志愿服务纳入人才培养方案,加强制度、平台、激励保障。

智慧平台支撑,依托“到梦空间”数字平台,实现“需求-资源-成长”闭环。成效转化激励,将实践成效转化为积分,把实践成果纳入综合素质评价。

五、双创领“新”,驱动青春引擎:激活领军意识,培育双创特色

学院以创新为基本方向,作为学校首个人才改革培养特区,从团委工作的角度,如何建立良好的双创生态和氛围,以学促行、学赛结合,激发未来技术领军人才培养,实现从“应用操作”到“硬核突破”。

1.聚焦双创生态,激活全员创新动能

导师育人网络化,组织30余位导师与200余人次学生互动,形成60余个科研小组;

氛围营造沉浸化,开展科创沙龙、午餐会,组织“科技创新未来何为”同题共答活动。

2.深耕交叉融合,培育复合创新素养

资源贯通全域化,在校内开放实验室与各交叉学科协同培育,在校外加强校企合作培养;

课程设计前沿化,开设书院大师课,定期开展高水准学术讲座;设立数字人讲堂,培养创新能力。

3.锚定高质赛事,锻造硬核创新实力

赛事培育阶梯化,面向新生开展暑期赋能计划,面向在校生举办创新挑战赛,面向高水平学生开展攀登杯,作品数量实现10倍增长;

项目孵化协同化,推行微项目交叉计划,跨学科项目占比超70%,其中12项入选国家级/省级大创计划,5项获国家级以上奖项。

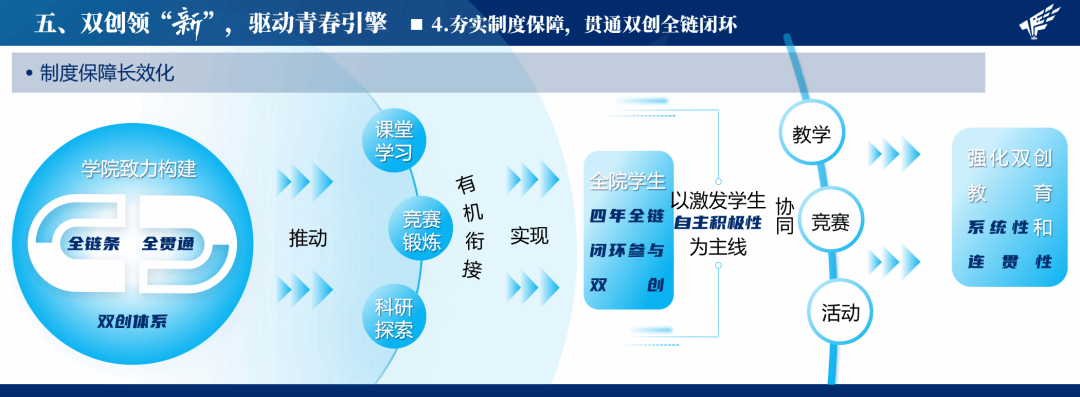

4.夯实制度保障,贯通双创全链闭环

制度保障长效化,构建学院双创体系,协同教学、竞赛、活动三大板块,强化系统性和连贯性;

双创培养全面化,通过打造双创空间、推广AI应用、强化双创融合等方式不断助力培养未来领军双创人才。

未来技术学院将不忘初心,砥砺前行,筑牢基础 凝聚青年,奔赴青春,卓越未来。

编辑:张惟